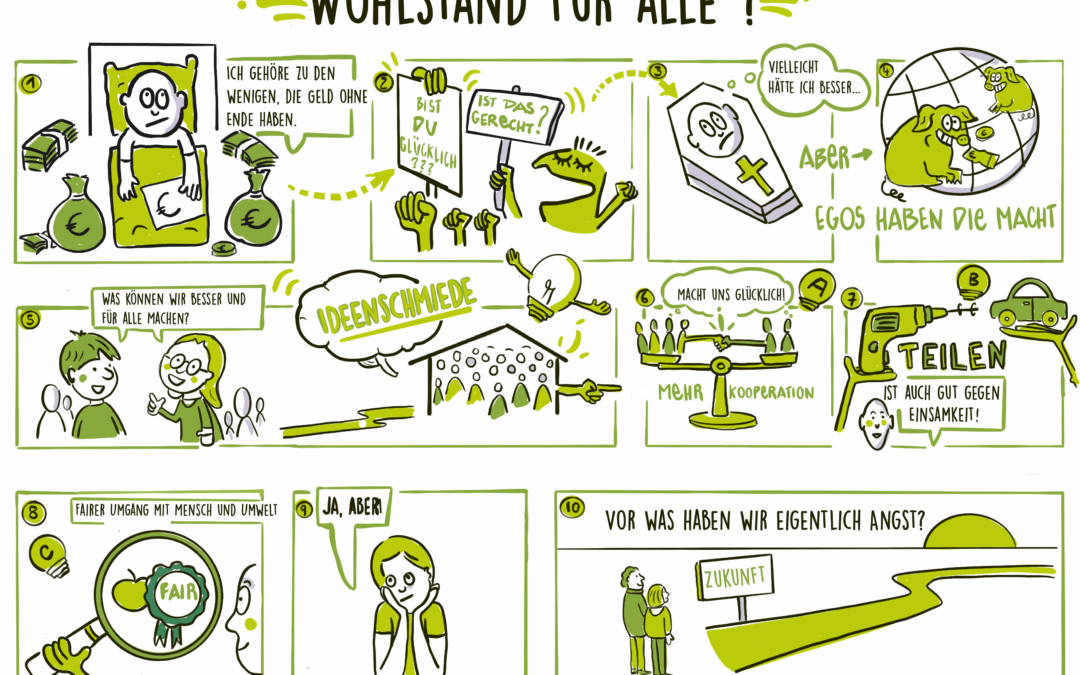

Geschichten vom gelingenden Wohlstand…

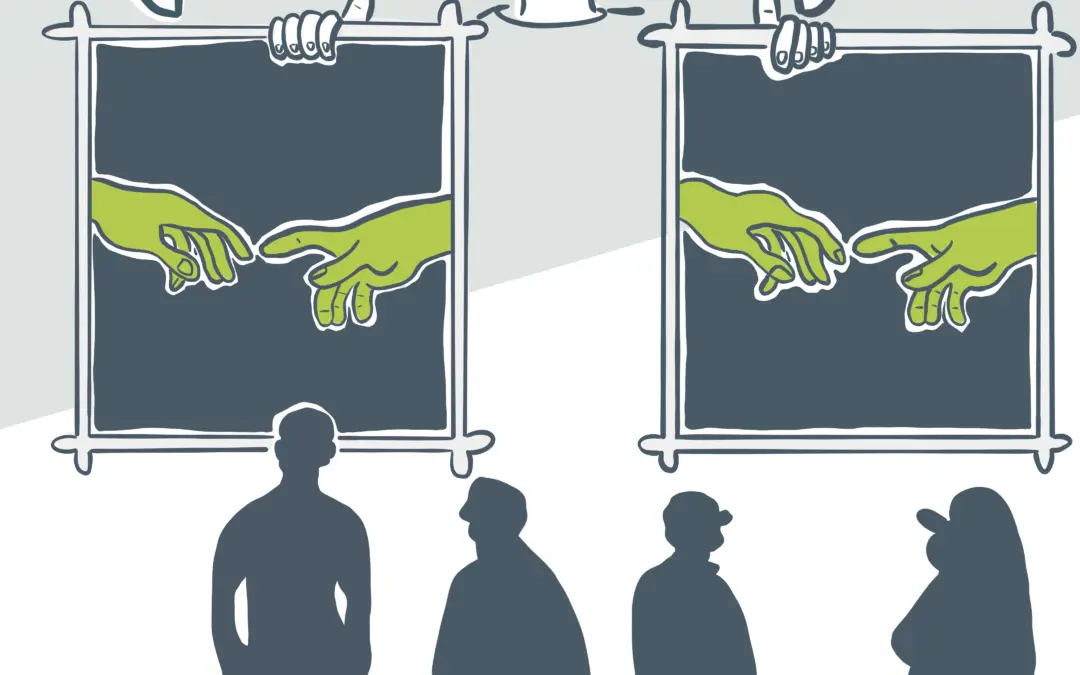

Geschichten vom gelingenden Wohlstand für Alle! Eine neue Kooperation mit vielen Handlungsempfehlungen für das gelingende Wohlsein – im besten Falle zusammen. Der Text kommt von Frank Braun , die Illustration dazu von mir…das ist unser erster gemeinsamer Aufschlag…aber lest und schaut doch selbst.

Egon wird reich – ganz anders als gedacht

Egon war zufrieden. Er hatte ein großes Auto, einen Fernseher mit 200 Kanälen, ein tolles Haus, einen Keller voller Werkzeuge und eine Kaffeemaschine, die ihm 20 verschiedene Kaffeevariationen zubereiten konnte. Trotzdem fühlte sich Egon oft müde. Und ein bisschen genervt. Irgendwie wurde alles teurer. Und irgendwie – auch komplizierter.

Eines Tages ging Egon zum Bäcker. Dort traf er auf Lisa. Lisa war neu im Viertel und hatte einen seltsamen Beutel dabei, auf dem stand: „Teilen macht reich.“

Egon runzelte die Stirn. „Reich? Durch Teilen? Ich glaub, du hast zu viel Dinkel gegessen.“

Lisa lachte. „Komm mal mit zu unserem Tauschcafé. Vielleicht überrascht es dich.“

Egon war skeptisch. Aber seine Kaffeemaschine war gerade kaputt, und die Reparatur hätte ein kleines Vermögen gekostet. Also ging er mit.

Im Tauschcafé traf er Leute, die Dinge tauschten, die sie nicht mehr brauchten. Egon brachte ein altes Raclette-Gerät mit – das er zuletzt zu Silvester 2009 benutzt hatte – und ging mit einem fast neuen Wasserkocher nach Hause. Kostenlos. Und mit einem Grinsen im Gesicht.

Ein paar Wochen später war Egon Stammgast. Er reparierte dort sogar Toaster – YouTube sei Dank! Er half beim Reparatur-Café, bekam ab und zu selbstgebackene Kekse und wurde plötzlich in der Nachbarschaft begrüßt wie ein Popstar.

Er fing an, Dinge zu leihen, statt sie zu kaufen. Den Hochdruckreiniger von Ute, das Zelt von Mehmet. Im Gegenzug lieh er seinen Akkuschrauber aus – der vorher mehr Zeit im Keller verbracht hatte als Egon auf der Couch.

Irgendwann stellte Egon fest: Sein Konto sah besser aus, obwohl er sich nicht eingeschränkt fühlte. Er kaufte weniger, aber besser – zum Beispiel fair gehandelten Kaffee und Seife vom Weltladen. Er lernte: Wenn niemand dabei ausgebeutet wird, schmeckt das Leben besser.

Und seine größte Angst? Dass Nachhaltigkeit Verzicht bedeutet? Die hatte er irgendwann vergessen. Weil sein Leben reicher geworden war: an Zeit, an Kontakten, an Lachen.

Egon hatte verstanden: Wohlstand heißt nicht: viel haben. Wohlstand heißt: gut leben.

Text: Frank Braun

Illustration: Susanne Kitlinski